上午的阳光刚漫过稻穗,我们就在田间地头见到当地网红大康宁不是站在镜头前,而是蹲在田埂上,手里捻着饱满的稻穗,给我们上了一堂最“接地气”的农业课。

从今年水稻的长势聊到市场价格波动,他指着远处的稻田继续说:“从育种到插秧,得等清明后地温稳定了才行;生长期得晒足140天太阳,少一天都差点意思;灌浆期最怕连阴雨,村民们每天盯着天气预报,就怕耽误了这关键时候。”这些藏在泥土里的讲究,正是他直播时最打动人的素材。“咱响水大米要在镜头里立住脚,就得让人家看得见真东西。”提前拍好稻田的全景:火山岩铺就的田垄、山泉水流淌的灌溉渠,甚至是稻穗上的露珠,“家人们隔着屏幕摸不到稻子,但我能让他们看见这米是长在啥样的好地方,信任感就这么来的。”

从选种、育苗到插秧、灌溉,再到防治病虫害,他把种植过程拆成一个个“知识点”——原来每一粒米的香甜,都藏着农人对时节的敬畏和对细节的较真。

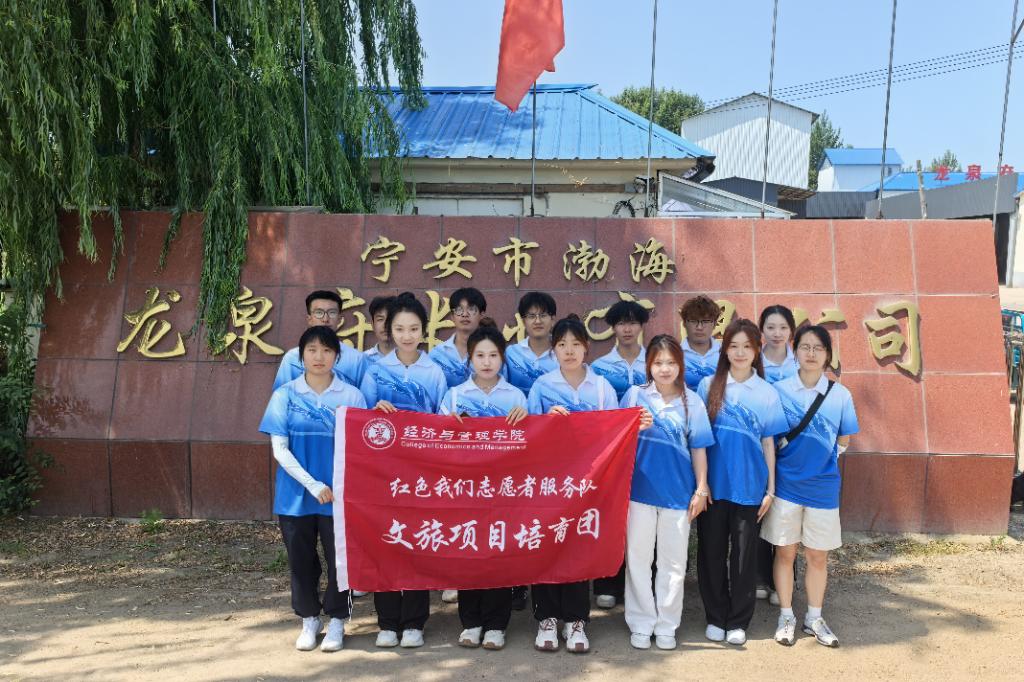

告别田间,我们转场当地大米加工厂。刚进厂区,就闻到一股清新的米香——这是稻谷“变身”的味道。

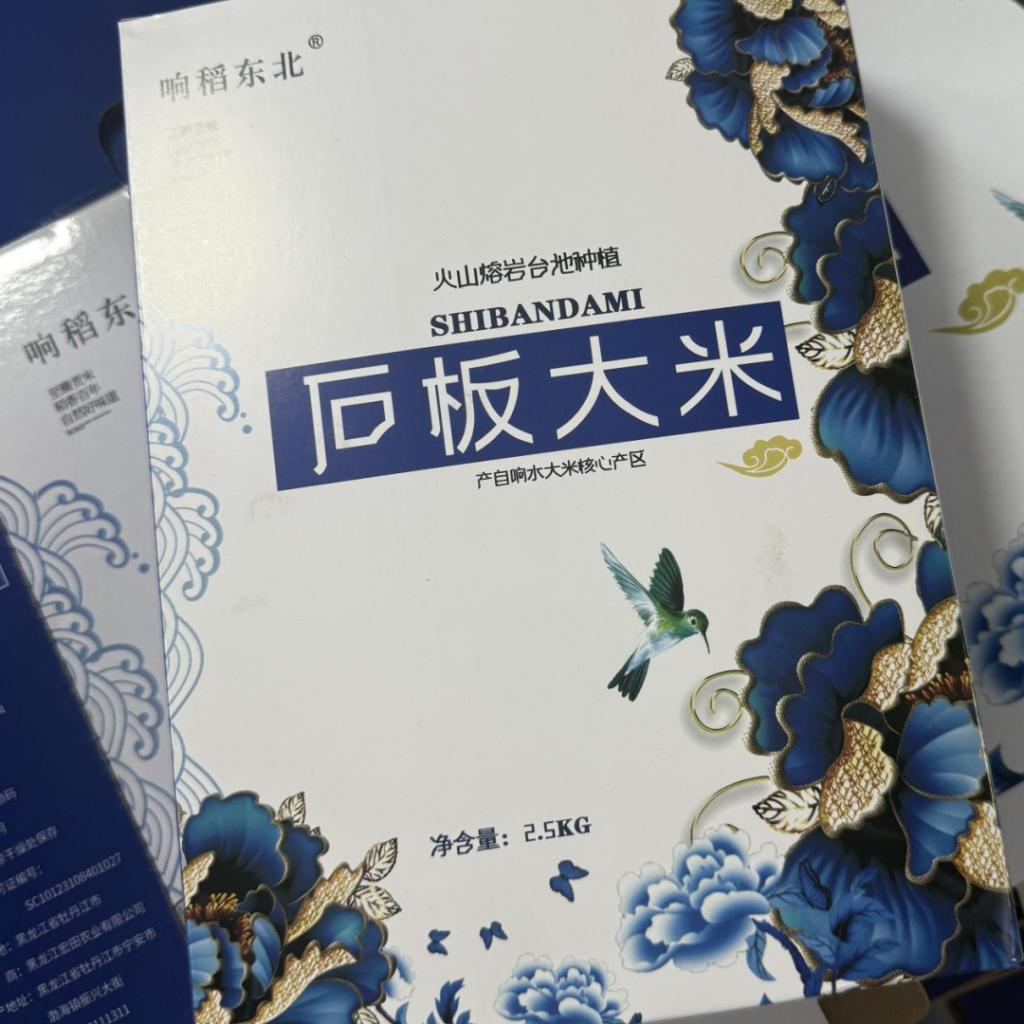

加工车间里,机器正有条不紊地运转:稻谷先经过筛选机,剔除杂质和瘪粒;接着进入脱壳机,褪去金黄的外衣,露出乳白的糙米;再经抛光机打磨,糙米变成晶莹剔透的精米,最后通过色选机挑出残次粒,才算完成“蜕变”。

“来,你们摸摸这个!”加工厂的师傅笑着捧过一捧刚加工好的精米,“刚从机器里出来的,还带着点温乎气儿呢。”我们围上前,指尖轻轻划过米粒,能感觉到它们的光滑圆润,颗颗饱满,没有一丝杂质。阳光透过车间的窗户照在米上,折射出淡淡的光泽,米香混着机器运转的节奏,成了最生动的“劳动课堂”。

我们围着包装车间看工人封装,透明袋里的米粒颗颗分明,仿佛还带着稻田的呼吸。原来从稻穗到米粒,不仅是形态的改变,更是无数道工序里的细致打磨——这双手触摸到的,是粮食从土地到餐桌的“温度”。

一天的行程在蛙鸣声里收尾,鞋上的泥、指尖残留的米香、笔记本里的“稻穗笔记”,都是今天最珍贵的收获。从听别人讲“稻的故事”,到看米粒“蜕变的过程”,我们慢慢懂得:农业从来不是“面朝黄土背朝天”的刻板印象,而是藏着科学、藏着匠心、藏着一代代人对土地的热爱。明天的三下乡故事还在继续,而我们与这片土地的联结,早已在稻浪里扎了根。

设为首页

设为首页  加入收藏

加入收藏